本文作者:陆昌友

编者按:图书馆自2020年4月设立“文军长征——浙大西迁研究”栏目以来,已经陆续推出了十三期,获得师生好评。本期我们继续推出陆昌友老师的作品《张荫麟——一个遵义人不该忘却的名字》,让我们一起来了解文军长征——浙大西迁,著名历史学家、浙江大学史地系教授张荫麟先生的故事。

1940年7月29日,应西迁遵义办学的浙江大学校长竺可桢之聘,与妻子琴瑟失和、婚姻受挫的张荫麟只身离开昆明的西南联大,风尘仆仆地来到遵义浙大。这是他继1937年9月在浙江西部天目山的短期讲学之后,第二次与浙大结缘。在这座地处西南腹地的小城里,在这所西迁办学的大学中,他度过了两年零三个月的艰苦岁月,于1942年10月24日凌晨病逝,匆促地走完了他三十七年时日短暂却又璀璨夺目的人生旅程。

张荫麟(1905-1942)

在遵义浙大,张荫麟是一位学识渊博、德高望重、深受学生欢迎的优秀教师。

1905年出生,幼时丧母、很早就失去母爱的张荫麟,在严父张茂如的管教、约束和督责下,广泛涉猎经史与诸子百家学说,从小就打下厚重的国学功底。1923年考入清华学堂中等科三年级,清华求学的7年,王国维、梁启超、陈寅恪、吴宓等诸多名师的耳提面命、耳濡目染,让他学业精进、头角崭露,才、识、学皆优。刚入学半年,他就在《学衡》第21期上发表处女作《老子生后孔子百余年之说质疑》,向导师梁启超叫板,针对其对老子事迹考证提出异议,颇受梁氏赏识,认为“此人将来必有成就”。就学7年中,他先后在多家刊物发表学术论文40多篇,与钱锺书、吴晗、夏鼐并称“文学院”四才子。同拜吴宓门下,他与钱锺书还享有“北秀南能”的美誉,钱锺书曾有诗记述:“同门堂陛让先登,北秀南能忝并称。十驾难追惭驽马,千秋共勖望良朋。”。1929年公派出国,美国斯坦福大学留学4年,通过攻读西洋哲学史和社会学,打通了文史哲、社会学与国学之间的樊篱,使他学贯中西、纵横恣肆、应对自如。1933年,陈寅恪在给傅斯年的一封信中,如此评价他的这位高足:“张君为清华近年学生品学俱佳者中之第一人,弟偿谓庚子赔款之成绩或即在此一人之身也。”

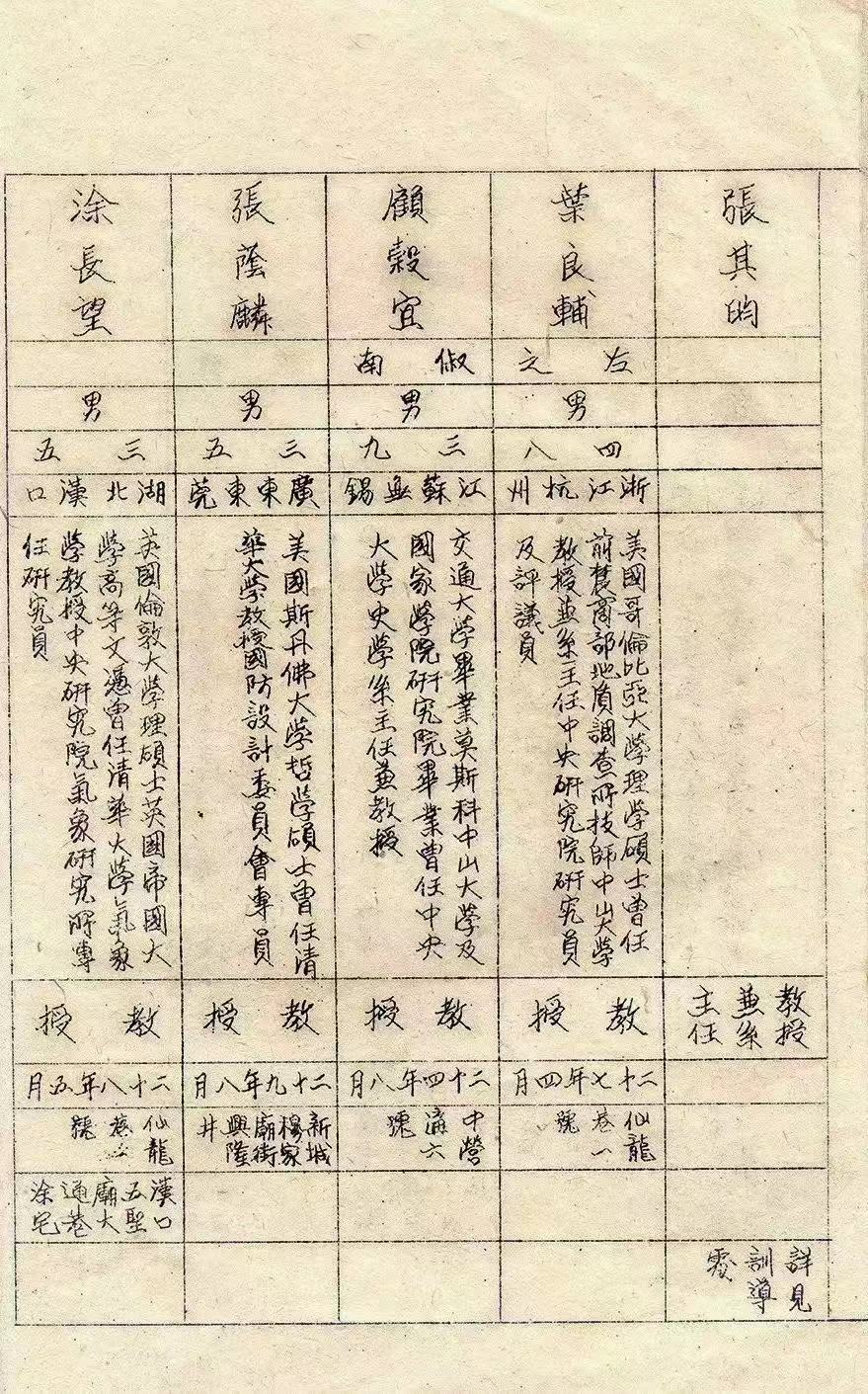

在遵义浙大担任文学院史地系教授兼史地研究所史学组主任导师并执教两年多的时间里,张荫麟先后讲授了“中国上古史”“魏晋南北朝史”“唐宋史”“历史研究法”等课程。他的教学,要求严、标准高、方法新,始终贯穿了“传道、授业、解惑”的主旨。

据张荫麟的学生管佩韦回忆,他讲“中国上古史”时,把自己所著《中国史纲》作为教科书,但不作考试内容,让学生选读《左传》或《汉书》。考试时,选读《左传》者的题目是:一、按次序写出鲁国十二公的名字;二、在《左传》中任选一名历史人物进行评述。选读《汉书》者的题目同样是按次序写出西汉十二帝王的名字并选一历史人物评述。他讲“唐宋史”时,征求学生意见,重点讲《宋诗》,让学生听得津津有味。比如他讲苏轼的《和子由渑池怀旧》:“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否,路上人困蹇驴嘶。”由“雪泥鸿爪”的典故,教导学生要认识人生道路漫长崎岖、必须立志艰苦努力的道理。这种别开生面的教学,让学生觉得很新鲜,也很适用。特别是不像别的课程要考听课笔记,也就给了学生更多的学习空间,去究深发微,从而获益颇丰。

在“历史研究法”的讲授中,张荫麟不囿于门户之见,不限于史学范围。他既阐述历史观点,又讲授历史方法,还介绍西方各种流派的历史观点,包括马克思的“唯物史观”。这种将中国与西方的哲学、历史兼收并蓄、融会贯通、扬弃并重的教学,使学生大开眼界,“如坐春风”。

在课堂上,张荫麟主要是讲授专题,系统性、逻辑性都很强,也就难于涉及专题以外的学问,或者不便于更多的展开。然而在课外,他则是诲人不倦。往往古今中外,旁征博引,无所不谈。从他的那些汪洋恣肆、海阔天空的谈吐中,学生们不仅能学到治学的方法,而且还能参悟做人的道理。

对于张荫麟的教学,他的学生印象深刻,难以忘怀。管佩韦40多年后,对他的教学情景,记忆犹新,作了生动形象的描述;张孝乾谈起他与学生无拘无束的野餐、小聚,“往事历历,好像如在眼前”;李埏称他“不惟是一位良史,而且是一位良师”;徐规把张荫麟宋史研究的方法和成就作为典范,加以继承和发扬,踏上毕生研究宋史的道路,成为国内宋史研究的专家……

在遵义浙大,张荫麟又是一位求真务实、潜心治学、颇获大家赞誉的史学天才。

1935年,张荫麟经中央研究院史语所所长傅斯年推荐,受国民政府教育部委托,主编高中历史教科书。为此,张荫麟倾尽了心力。首先,由他拟定提纲,从殷商开始,将数千年历史分为几十个专题;接着,凭他自己的声望和影响,延请友人、同好搭建了一个“高端”的写作班子:先秦至唐以前张荫麟撰写,唐以后吴晗执笔,千家驹负责写鸦片战争后的社会变化,王芸生承担写中日甲午战争至二十一条交涉,各人成稿后由张荫麟综合融会划一。为确保教材质量,张荫麟特意向清华大学请了两年的长假,潜心撰述。遗憾的是,除他亲自执笔、耗费五年心血的汉代以前部分外,其他人都未能完成交卷。

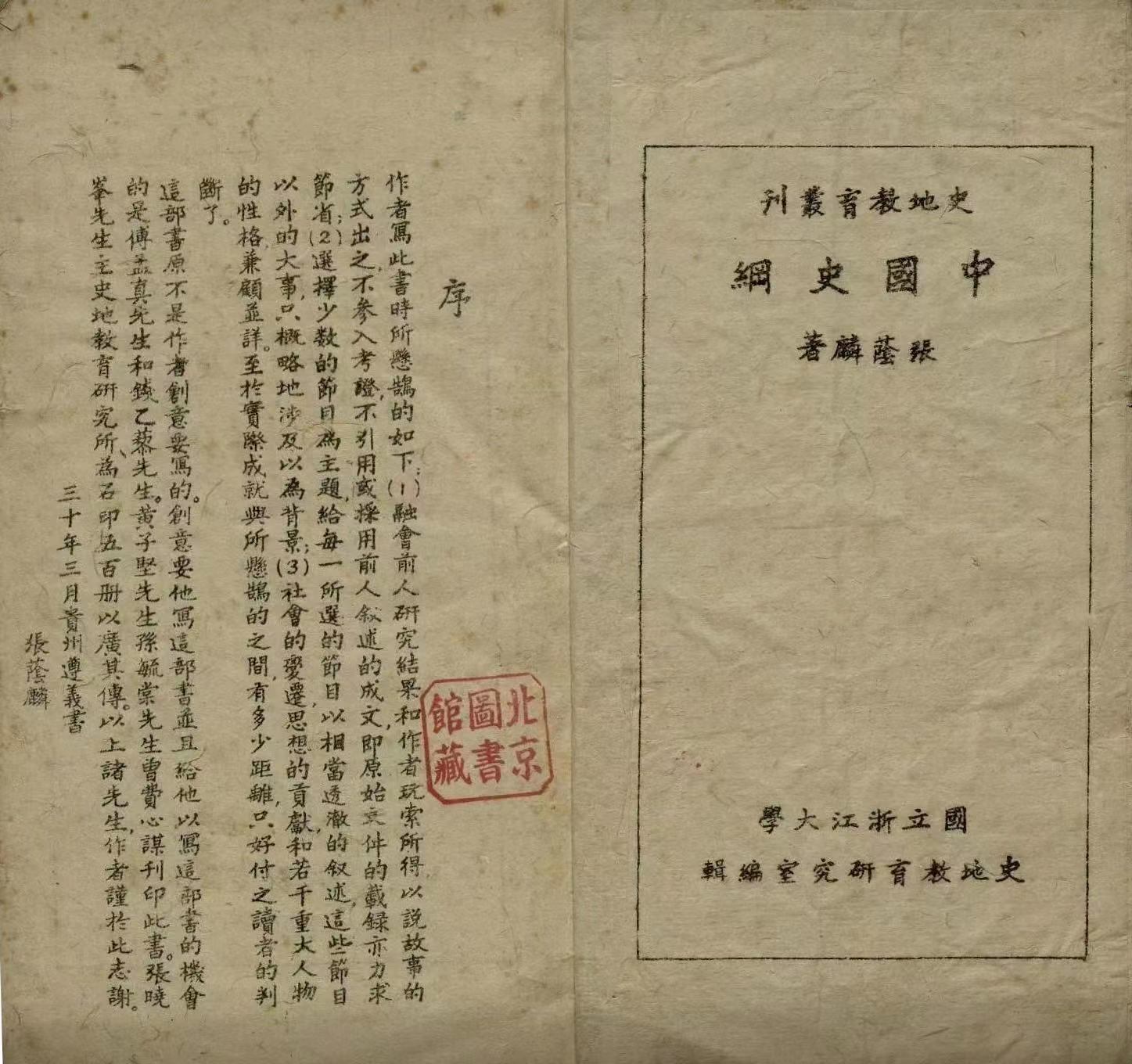

1941年3月,这部曾以石印方式印制、分章发给学生作为教科书的《中国史纲》,由浙大史地系教育研究室在遵义正式出版兼发行,题名为《中国史纲第一辑》,石印线装,印数500册。全书分八章:第一章——中国黎明期的大势,为商与周的兴亡(商以前的传说为附录);第二章——周代的封建社会,为周代的组织、奴隶、庶民、都邑、商业、家庭、士、宗教、卿大夫及周王朝的崩溃;第三章——霸国与霸业,为春秋五霸的兴起;第四章——孔子及其时世,详述孔子一生和他在政治、教育上的贡献;第五章——战国时代的政治与社会,为战国时期的政治、经济及突出人物;第六章——战国时代的思想,为先秦诸子百家思想的缩写;第七章——秦始皇与秦帝国,为秦帝国的建立与发展;第八章——秦汉之际,为秦灭亡,楚汉之争及汉的统一。

1942年9月,由作者本人在第一版的基础上,增加了“大汉帝国的发展”、“汉初的学术与政治”、“改制与革命”三章,文字由10余万字增加到16万字,撰写再版自序,在遵义再版。全书由张荫麟亲手校订,成为他的最终定稿本。因为一个月以后,尽管“他念念于史纲之完成,虽在病中仍精思不休,而病势遂陷入深渊”,以至永远离开了这个世界,连已经辑好的《通史原理》、与《宋史论丛》两本集子也未得刊行。

然而,就是这区区16万字的著述,既不重考证,也不引原文,只是用“讲故事”的笔法“画”历史,却因其“有真挚感人的热情,有促进社会福利的理想,有简洁优美的文字,有渊博专精的学问,有透彻通达的思想与识见”(张荫麟好友贺麟语),充分体现了张荫麟“为学贵自辟,莫依门户侧”的学术态度,直接传承了他老师陈寅恪所奉行的“独立之精神,自由之思想”的理念。

张荫麟在遵义浙大的顶头上司、浙大史地系主任张其昀(《遵义新志》主编)说:“《中国史纲》一书是呕心沥血的著作……世人多惊羡其文笔之粹美,以为胜过一般文学创作,不知其字字珠玑,皆为潜心涵泳几经锤炼而后成。”国学大师熊十力曾绝无仅有地对比他整整小20岁的张荫麟作了如此评价“张荫麟先生,史学家也,哲学家也。其宏博之思,蕴诸中而尚未及阐发者,吾固无从深悉。然其为学,规模宏远,不守一家言,则时贤之所夙推而共誉也。”

竺可桢校长深知张荫麟《中国史纲》的价值和意义。1945年7月5日晚上九点过,他专门到浙大史地系教授李絜非住处,借走了《中国史纲》。接下来几天里的公干之余,他都抽空阅读,并对该书的第二、第六、第七、第九、第十章作了重点摘录。就连去贵阳招生的7月9日,他在贵阳医学院的客舍,还连夜在日记中就“汉帝国的发展”、“汉初的学术和政治”写下上千的文字摘录。

当代著名学者刘梦溪,把张荫麟尊为“所倾慕的前贤”,他在给历届研究生所开的书目中,张荫麟的《中国史纲》永远是第一位的必读书。当代著名哲学史家张岱年,于1990年4月为《张荫麟文集》所写的序言中称:《中国史纲》一书,“内容叙述精确,文笔优美,达到‘才、学、识’的高度结合,受到学术界的赞誉。”

在遵义浙大,张荫麟还是一个卓尔不群、狷介疏狂、敢于直抒己见的思想斗士。

生活在风云激荡的年代,张荫麟如许多热血青年一样,欲以天下为己任,而且胆识不凡、见地不俗,行藏不庸。

“五卅”时期,刚20来岁、还在清华求学的张荫麟就与马寅初、王造时、顾颉刚等几位在清华学生会领衔,为邵飘萍的《京报》办《上海惨剧特刊》;“一二.九”之际,在清华任教的张荫麟,参加北平文化界救国会,发宣言、写文章,与那些埋头学问的学人有异。1936年1月27日,张荫麟即在“北平文化界救国会第一次宣言”上签名。1936年10月13日,北平104位文化名人签名的“教授界对时局意见书”发表,引起强烈反响,10月17日,《申报·北平特讯》以《文化城中文化界之呼声》予以报道,而这份“意见书”,就是由张荫麟起草、顾颉刚等三次修改而发布的;作为“学衡派”、“清华学派”的重要人物,张荫麟不囿于门户,公允、正面评价鲁迅。他在《读<南腔北调集>》中说:“周先生(鲁迅——引者注)为当今国内最富于人性的文人”,“是那种见着光明峻美敢于尽情赞叹、见着丑恶黑暗敢于尽情诅咒的人,是那种堂堂纠纠、贫贱不移、威武不屈的人。”;1939年初,重庆军委会政治部部长陈诚的邀请,蒋介石委员长的召见,都未能留住桀骜不驯的张荫麟,在重庆的短暂停留、虚与委蛇后,和陈诚不辞而别,仍操教职,笔耕不辍。

张荫麟初到遵义,由遵义浙大训导长费巩通过李培荪(字筱荃,遵义著名教育家)介绍,安排住进老城南门石家堡2号(不是3号)。这是一栋面阔8柱7间、进深3柱2间、前带走廊的小青瓦楼房,属典型的黔北民居。房子的主人是遵义有名的古玩收藏家杨阁臣——李培荪的郎舅。房东把这座新落成的房子左边一半租给张荫麟,与居住在石家堡3至6号“南园”(李培荪、李培藩兄弟的房产)的遵义浙大训导长费巩、文学院院长梅光迪、工学院院长李熙谋、音乐教授沈思岩、钢琴家杨增慧夫妇等为邻。用张其昀的话讲:这里“竹树森蔚,湘川在望,据全城登眺之胜”。1941年4月,一个春寒料峭的夜晚,就是在这里的阁楼上,张荫麟与前来造访的张其昀“纵谈至夜深”。两人商议,发起组织“思想与时代社”,其基本成员为钱穆、朱光潜、贺麟、郭斌和、张荫麟、张其昀等六人。该社于1941年6月正式成立。蒋介石对该社的成立予以勖勉,并给与经费支持,每月拨7500元作事业费,这或许就是有人说的“‘思想与时代社’的缘起,尚有更深的背景”吧。同年8月1日,该社的刊物《思想与时代》月刊创刊号出版发行。“创刊号”刊载学术论文8篇,分别是竺可桢的《科学之方法与精神》、张其昀的《我国宪法之重要思想》和《时代观念之认识》、贺麟的《儒家思想的新开展》、郭斌和的《现代生活与希腊理想》、张荫麟的《柏格森1859—1941》、钱穆的《两种人生观之交替与中和》、任美锷的《劳合乔治欧战回忆录述评》。

《思想与时代》作为人文社会科学的学术刊物,是抗战时期大后方最有影响力的刊物之一,每期发行量3000册左右,销行遍于后方各省,除学校外,军政工商各界,都有订户,在重庆、桂林都设有代售处。每期出版,零售很快告罄,遵义浙大文科学生,近水楼台,几乎人手一册,爱不释手。

张荫麟在遵义浙大,除承担大量教学科研任务外,还负责主编《思想与时代》月刊。据他的同事谢文通教授40多年以后回忆:“他当时把整个身心都放在工作上,日常事务象组稿、编辑几乎是一手包下。为了把杂志办得更好,他约了好些知名学者撰稿,自己也亲自动笔,写了不少文章,用通俗的语言,尖锐的辞锋,针砭时弊,用以启发当局认清形势,顺从民意,了解新的思潮,文章确实起到一种振聋发聩的作用。抗战期间,在大后方,《思想与时代》是一份有一定影响力的杂志,这和张荫麟所倾注的心血是分不开的。”

张荫麟在遵义浙大期间,完成和发表20多篇学术论文,其中一些重要论文就刊登在《思想与时代》上。如《从政治形态看世界的前途》就是1941年10月发表在《思想与时代》第3期上的一篇重要政治论文。在文中,张荫麟坚持他一贯反对独裁专制统治的主张,对专制独裁与自由宪政的发展趋势,提出卓有见地的看法。他把“专制独裁”称为“上同”的政治,认为这种政治以国家为最高目的,以国家发展为一绝对的价值。个人只是国家发展的工具,个人生活的意义和价值,就在于对国家发展的贡献。同时,他把“自由宪政”称为“下比”政治,认为这种政治以个人为最高目的,以个人幸福为一绝对的价值。国家是保持和增进大多数国民最大幸福的工具。个人生活的意义和价值,在于对幸福的追求。而这种幸福体现为:物质生活的安全和舒适;教育机会和若干文化价值的享受;若干“自由”的享受。两相比较,作出断言:“无论在什么情况下,‘上同’政治进行的路径总是趋向坟墓的。”

在遵义浙大,张荫麟还撰写了他政治思想中具有重要地位的政治论文《论修明政治的途径》,于1942年1月寄往重庆《大公报》王芸生处。王芸生“当时读到此文,觉其语旨切直,踌躇再四,一直搁置了十多个月,未予发表”。直到张荫麟去世后,想到“人之将死,其言也善”,一篇亡人之文,不至于惹出什么麻烦,同时也是出于对亡友的纪念,王芸生才将这篇言辞犀利的文章连同几篇悼念张荫麟的文章一起发表在《大公报》上。在这篇言语激烈、直陈时弊的文章中,张荫麟一针见血地指出:中国政治的根本症候是“政治的瘫痪”,其“主要的原因是在整个的政治机构里,上层人员与下层人员之间精神上的脱节。而这种精神上脱节主要的原因,是上下层之间生活的甘苦差别太大。政治瘫痪的程度与上下层生活甘苦差异的程度及下一层之苦的程度成正比例。必上下生活一致(至少大致上一致),才会上下一致”。

在遵义浙大,张荫麟最终是一个客死他乡、坟茔难寻、受到后人追思的野鬼孤魂。

进入中年的张荫麟,原本身体康健,很少生病。在朋友圈里,他是众所周知的胃口大、食量好。朱自清说他“饕餮、饮食无度”,吴晗笑他“一顿能吃半斤牛肉”。从人们现在所能看到的那张张荫麟英气勃发的半身像照片,就可以看出他当年的健康状况。而这张照片,就是1941年初,在遵义的“晨曦相馆”,由湖北人李治涤给他照的。

但张荫麟有一个对健康极为不利的习惯,如他的好友贺麟回忆:“他每写一篇文章,总是几晚不睡觉,直至文章一气呵成时,然后才大睡几天,大吃几顿……”竺可桢校长在日记中也讲他“平常读书至深夜二三点钟,作文时甚至竟夕不睡。”繁重的教学、科研、写作、带研究生,编辑《思想与时代》事无巨细的亲历亲为,加上生活孤单,没有规律,缺乏照顾,使张荫麟到遵义浙大一年多以后,就出现和他恩师梁启超同样的肾炎的症状。

身体逐渐衰颓的张荫麟先是面色苍白,浮肿,血压高,时常不断的流鼻血。1941年12月18日早晨,突然之间鼻子流血不止,接着连眼睛、嘴巴都出血,经医生紧急救治,到晚上血才止住。考虑到石家堡的住房比较阴暗、潮湿,1942年春,张荫麟为方便治疗,搬到了新城离何家巷较近的文庙街5号(今凤凰北路口)胡树声(字听秋,遵义文化人)家居住。7月间,又发现血压升高,小便带血。竺可桢校长认为非同小可,7月21号,借到贵阳招生的机会,和张荫麟一道赴贵阳,将他送往贵阳最好的医院——中央医院检查住院治疗。26日,招生工作结束,即将返回遵义的竺可桢校长专程到医院看望。据当天的“竺可桢日记”记载:“张虽卧在床,但精神尚佳。据云,医生检验谓其血压过高,至240,自休息后血压已降。病在肾,不在心脏。”医生诊断为“慢性肾脏炎”。没有肾脏病专家的贵阳中央医院也别无他法,医生只是嘱他服药,要他静养。学校为使他安心休养,早日恢复健康,暂不安排他讲课。原已排定的“魏晋南北朝史”课,只是“他指定参考书,由同学们自行阅读,但须缴阅笔记。”开头,病情还基本稳定。8月13日,挚友贺麟由昆明前来探望时,虽有些体力不支,两人也还“谈得有大概一个多钟头”。谁知,病情越拖越严重,到后来,竟发展为尿毒症,全身水肿,排尿困难,非常痛苦。10月14日,张荫麟病重得已不能下床。经张其昀主任安排与之同住、方便照料的学生管佩韦,急忙雇一辆人力车,把张荫麟拉到狮子桥头的遵义卫生院,请求住院,未获准予。第二天,情急之中的管佩韦,找到自己在杭州读高中时的老师、时任遵义师范校长的杨友群,由杨校长打电话给遵义卫生院院长,获得同意后,再雇一辆人力车将张荫麟送入卫生院住院治疗。第三天,竺可桢校长前往探视,“见其极为兴奋”,预感到他已病入膏肓,特别嘱咐医生,别让他见客。又过了两天,到19号,“张荫麟病状更坏,见人已不能认,且几乎不能言语”。眼看死神一步步逼近,时时威胁着张荫麟的性命,竺可桢校长决定派张其昀驰赴重庆,延请名医,竭尽挽救。竺可桢校长19日日记中“晓峰(张其昀——引者注)于今日下午去渝”即指此事。事有不巧,张其昀途中翻车,幸无大碍,4天后才赶到重庆。当即请上曾被孙中山称为“是医国手”的医官金诵盘,火速赶往遵义。归途中,车到东溪,车站站长告知接重庆电话,张荫麟已经亡故,只好让医生返回重庆,自己悲戚而归。

对于死,大彻大悟的张荫麟显得十分坦然。即使痛不欲生时,他还心闲气定朗诵庄子的《秋水》篇:“明乎坦涂,故生而不说,死而不祸,知终台之不可故也……”他朗诵时声音悲凉,诵后似乎感觉有些舒畅,故而默默无语,这是智者拚尽心力,最后唱出的生命之歌。此时的张荫麟,已经将生死、得失、荣辱置之度外,只是把天地与自己合而为一,达到了“至人无己”的境界,不再受欲望的束缚,也没有喜怒的萦怀。

1942年10月24日(农历九月十五)凌晨3时,一颗流星在遵义的上空划过晦暗的天际,张荫麟在学生徐规等无奈的守护中,与世长辞。当天下午3点,张荫麟的遗体入殓完毕,浙大为他发丧。其灵柩从位于狮子桥的遵义卫生院出发,过丁字口、中正桥(今新华桥),先在老城体育场(今瑞安花园一带)致祭,然后经玉锡路(今官井路)出老城南门。长长的送葬队伍中,有一直关注、关心张荫麟病情的竺可桢校长,有张荫麟的同事郭斌和、任美锷、谢文通、黄尊生、黄翼、王焕镳等教授,还有校长室秘书诸葛琪以及史地系学生多人。在南门外旗杆山(又名插旗山)天主堂坟地,安葬了张荫麟的灵柩。这个坟地的地名叫“石木头沟”。在遵义方言里,把“棺材”叫“木头”,而天主堂是用上下左右四块条石和头尾两块方石拼成棺材,即所谓“石木头”来埋葬死人的。天长日久,这里就被叫成了石木头沟。

“自古才为累,天悭狷与狂”。张荫麟走啦!“睥睨一世,独往独来,一任性情,独抒己见”的一代史学英才张荫麟就这样落寞孤寂地走啦!对于他的英年早逝,学术界莫不悲痛叹息。陈寅恪、吴宓、朱自清、熊十力、钱穆、王芸生、顾颉刚、张其昀、贺麟、吴晗、钱锺书、施蜇存、毛子水、谢文通等,先后或吟诗、或为文、或撰联,向他表示深切的哀悼和追思。蒋介石送来赙仪一万元,教育部也安排丧葬费五千元。在诸多哀悼诗文中,陈寅恪先生的《挽张荫麟二首》最为生动感人。其一为:“流辈论才未或先,著书何止牍三千。共谈学术惊河汉,与叙交情忘岁年。自序汪中疑稍激,丛编劳格定能传。孤舟南海风涛夜,追忆当时倍惘然!”其二为:“大贾便便腹满腴,可怜腰细是吾徒。九儒列等真邻丐,五斗支粮更陨躯。世变早知原尔尔,国危安用较区区。闻君绝笔犹关此,怀古伤今并一吁。”

10月27日,重庆的《大公报》发表张其昀的《敬悼张荫麟先生》、王芸生的《悼张荫麟先生》和张荫麟遗文《论修明政治的途径》。11月2日,遵义浙大在播声电影院(今丁字口附近)举行纪念周活动,由张荫麟生前好友谢幼伟教授讲其事迹,述其生平、为人与学问。11月29日,遵义浙大在何家巷的十六号教室召开追悼会。远在昆明的西南联大,也为这位清华校友举行了悼念活动。据清华大学梅贻琦校长日记记载:1942年12月4日,“下午四点校中同人追悼张荫麟君于北门街宿舍,到约三十人,致词者余及冯(友兰)、雷(海宗)、吴春晗(晗)、吴雨僧(宓)(有兔死狐悲之语)最后其令弟略述在浙大临终情形。”

1943年元旦,遵义浙大《思想与时代》月刊第18期,出版张荫麟纪念专号,刊登了熊十力、钱穆、谢幼伟、张其昀、王焕镳、陈梦家等人的纪念文章。

冷月、苍松,乱岗、荒草、孤茔。这就是张荫麟最后的归宿,长眠之所在。坟前,一块沙石墓碑矗立,上面刻着“中国史学家张荫麟之墓”十个大字。“多情自古伤离别”!何况还是阴阳两隔的生离死别。张荫麟逝世后的每年清明,都会有他的同仁、学生,不约而同、不期而至,来到他的坟前,燃上一缕清香,点上两根蜡烛,深深地三度鞠躬,以寄托对这位天不假年、英年早逝的史学天才不尽的哀思。此举一直延续四年,到抗战结束,浙大复员东归,返回杭州。据《竺可桢日记》记载:1946年4月5日下午,“二点约李絜非、晓峰与尊生三人赴老城南门外旗杆山上扫张荫麟墓。其墓前只有一石碑,而四周无石磴。”多年以后,张荫麟的学生、云南大学教授李埏还专程来到遵义,凭着当年记忆,寻访张荫麟的墓地,以期凭吊。但让他深感失望,几十年的风云变迁,恩师张荫麟的坟茔已经湮没在岁月的沧桑中,无迹寻觅啦!

浙大西迁遵义、湄潭办学7年,由竺可桢校长所倡导并通过浙大学人在抗战期间遵义艰难困苦的办学环境中砥砺、磨炼的“求是”精神,已成为遵义人民一笔不可多得的宝贵的精神财富,融入遵义的城市精神之中。张荫麟和他的为人、学问、著述等业绩,是其中不可或缺的组成部分。长眠于茲的张荫麟的英灵,不应该寂寞。因为遵义人不该忘记他,也不会忘记他,更没有忘记他。“文革”动乱结束以后,一批有识之士就曾多次以各种方式关注、寻找张荫麟的葬身之地,坟墓所在。他们当中,有浙大西迁时就读于斯的老校友幸必达、遵义历史文化研究会老会长曾祥铣、遵义知名文史专家李连昌、已经故世的文化老人王永康……特别值得一提的是,当年张荫麟租住石家堡时的小邻居、李培荪的孙女、如今已是年届耄耋的白发老媪李永颐,一谈到此事,就禁不住老泪纵横。她总是感到遵义人对不起浙大,对不起张荫麟。她不顾年老体弱,一次次爬上旗杆山,在乱树林间、荒草丛中,搜索寻觅;一次次奔走呼吁,一定要在有生之年,为张荫麟的纪念做点什么。而另一位遵义历史文化的爱好者杨敏志老人始终是她搜寻、呼号的同行者。

这么多年的努力,这么多人的寻找,都没有结果。张荫麟的坟墓始终没有能够找到。现在,这个地方,已经时过境迁,建成了一个现代化的居住小区——凤凰国际。但是,人们并不甘心,也没有死心,还在寻找恰当的契机。李永颐老人在同样热心的杨敏志老人的陪同下,多次找到小区物业管理负责人,想在小区内找一个适当的地方,建一个张荫麟的纪念点。2015年7月23日,红花岗区委宣传部负责人、红花岗区浙大西迁历史文化研究会相关人员和李永颐老人等一起,同凤凰国际小区物业管理负责人初步议定,将小区内休闲区域假山上的一座观赏木亭改建为“怀麟亭”,亭额挂牌匾,亭柱置楹联。楹联内容拟用钱锺书的两句诗“十驾难追惭驽马,千秋共勖望良朋”。木亭下方,竖一“张荫麟生平”碑。以表达遵义人对张荫麟的深切怀念。

接着,寻找张荫麟墓地之事又出现了新的转机。2015年11月15日,红花岗区文物管理所接热心人士电话,称发现了上世纪四十年代浙大西迁遵义时,病逝后葬于旗杆山天主堂坟地的浙大学生赖慈立墓碑。文管所立即派人赶往凤凰国际小区后山石木头沟,与闻讯赶来的遵义历史文化研究会曾祥铣、李永颐老人等一起,对反扑于地面的赖慈立墓碑进行考察,同时,又在距赖慈立碑北侧12米处发现另一名浙大学生杨曦的半块残碑。

这一发现,与《竺可桢日记》的记载吻合。竺可桢校长在1946年4月5日的日记中写道:“荫麟墓旁有浙大学生之墓多人,如蔡煜(温州人,以肺炎死于卅二年)、徐正书(衢州人,死于卅二年)、王家滨(安徽人,卅四年去世)、杨曦(余杭,脑膜炎,卅二年)、赖慈立(湘潭,卅四年,T.B.)、杨叔衡(海宁人,卅三年)。区区一亩之地已达七人之多,其旁尚有樊君穆之子永强之墓在也。”

既然有了赖慈立碑和杨曦残碑的发现,久寻未见的张荫麟墓很有可能就在附近。11月24日,红花岗区浙大西迁历史文化研究会相关人员会同区文管所工作人员,再次以赖慈立碑为中心,向周围延伸50米进行搜寻、勘测和调查,遗憾无新的发现。11月29日,区文管所邀请省考古所三位专家来到现场,进行寻找勘察,仍未有新的发现。据专家推论,此处可以定位为浙大西迁时的师生墓葬之地,历史学家张荫麟的墓地应该就在此处。专家建议,将发现墓碑的山堡作整体保护,建为浙大西迁文化纪念园。

虽世事变迁,物换星移,张荫麟先生之墓曾难寻其踪,但在遵义市历史文化研究会、浙江大学校友总会和贵州、东莞、北美等各地浙大校友会的支持下,在张荫麟先生在遵期间房东的后人——李永颐老人和历史爱好者杨敏志老人等各界人士的不懈努力下,张荫麟先生的墓址最终得以确定,张荫麟先生的后人也得以找到。由于墓址已遭破坏,经辨认后的张荫麟先生遗骨只得暂存于殡仪馆,终于在墓址重修后得以重新安葬。为了表达对张荫麟先生的深切缅怀,张荫麟先生的碑记由浙江大学特地邀请著名艺术史家、校艺术与考古博物馆馆长白谦慎先生亲笔书写。

2020年10月24日——张荫麟先生逝世78周年的日子,浙江大学校长助理、校友总会副会长兼秘书长胡炜,浙江大学人文学院院长楼含松教授,浙江大学档案馆副馆长蓝蕾,浙江大学发展联络办副主任党颖等浙大教师代表、校友代表、西迁后代代表、张荫麟亲属代表等一行,专程来到遵义,和遵义市、红花岗区人民政府,市政协,民盟遵义市委,遵义市历史文化研究会,市区相关部门负责人,湄潭县相关人员一道,齐聚红花岗区南门关街道办事处南门社区附近的凤凰国际小区后山,隆重举行张荫麟教授墓地重修暨遗骸安葬仪式。随后,在遵义宾馆召开了纪念张荫麟先生座谈会。浙大、遵义的专家、学者和社会各界人士济济一堂,共同缅怀张荫麟这位“天才的史学家”,一起重温西迁历史,感怀西迁精神。用这样一种特殊的方式,让人思索,给人启迪,叫人们牢牢记住,记住张荫麟——一个遵义人不该忘却的名字。